2016年,公司党委书记邀请父亲来公司给大家讲党课,特意认真调研了一下红山基地的来龙去脉,曾经在GoogleEarth上寻找过核试验爆炸基地,看到过被核武器爆炸后的遗迹,写了一个PPT,配合父亲的报告在会议室播放,博得一片掌声。后来把PPT材料做成图片版本,放到了博客和知乎上。后来,我和发小们、父母和战友们都陆续回红山追忆峥嵘奋斗史,走访了很多地方,还去过核试验场区的门户:干草泉!大约就是这个原因,网上的回忆录也渐渐多了起来,很多都在美篇,看上去老一代创作者,特别是军工人都喜欢用这个内容创作平台(参见附录),分享自己的奋斗历程。这次找到了几篇很好的文章,是原核试验基地工程兵部队战友写的,他们与我父母不同,他们是负责修路和工程保障,对核试验场区的具体地形和位置特别熟悉。

于是就基于这些前辈们的回忆录、父辈们的回忆还有小时候的经历,来一次从红山到场区的时空穿越,回忆那段跌宕起伏的峥嵘岁月。基于前辈们的文章,很快就找到了核试验场区的遗迹。“马兰分为三部分,核心部分,是距离博斯腾湖不远处的红山核武器科研中心;主要生活区在距离红山基地不到40公里的马兰基地;试验场,在远在300公里外的罗布泊,有一条名叫“通京路”的公路与之连接,通常称作内场。”

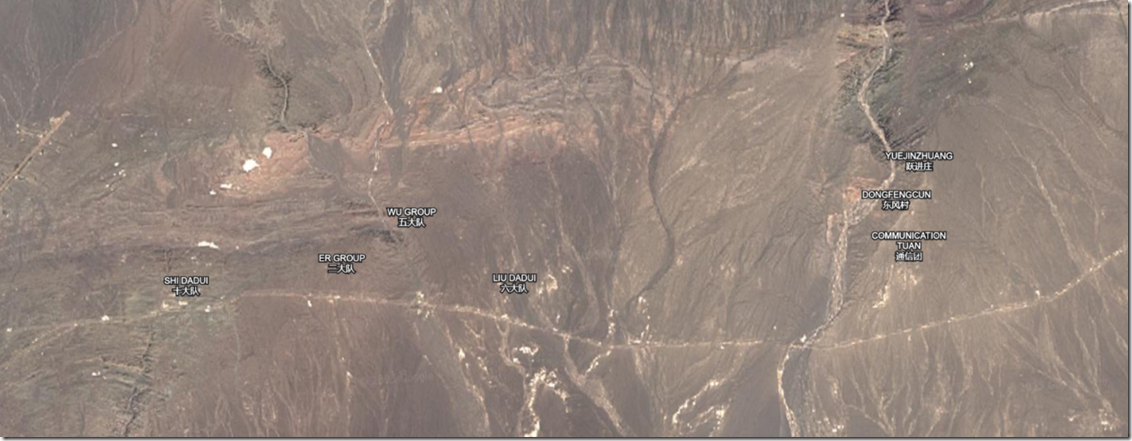

卫星地图,红山核武器科研中心,一个不大的地方,生活了15年,充满回忆的地方

卫星地图:这是现在的马兰,2011年去过中间的广场和核爆炸纪念馆,拍摄了很多照片。对面的办公楼不能去、也不能拍照,门口有持枪的卫兵

卫星地图上的路线全貌,红圈标记就是这条从马兰到场区的核公路,被称为“通京路”

“罗布泊核试验场方圆两百公里,南起孔雀河,北至库鲁克山,西至马兰,东至甘肃边界。以东大山为界,划分为两片场区,以东为内场,以西为外场。外场包括地下核试验场、马兰。内场以空爆靶心为中心,南有青石山、骆驼山、孔雀河,东有西大沟和东大沟,西有气象大沟、103工事、108工事、720工事、6710工事和201工事,还有201机场(开屏机场,东北距爆心70公里)和白云岗参观场。三百多公里长的通京公路从马兰一直通到空爆靶心,途经甘草泉兵站、东大山哨所、白云岗、黄羊沟和气象大沟等地。”(来源:工程兵建筑第124团:杨剑、陈怀文、红柳恋 纪念文章)

卫星地图:干草泉,这里是进入场区的一处重要兵站,可以理解为修整的地方,或者服务器。干草泉有个古迹,2019年再看时,风化已经很严重了

甘草泉古迹留影(来源:工程兵建筑第124团:杨剑、陈怀文、红柳恋 纪念文章)

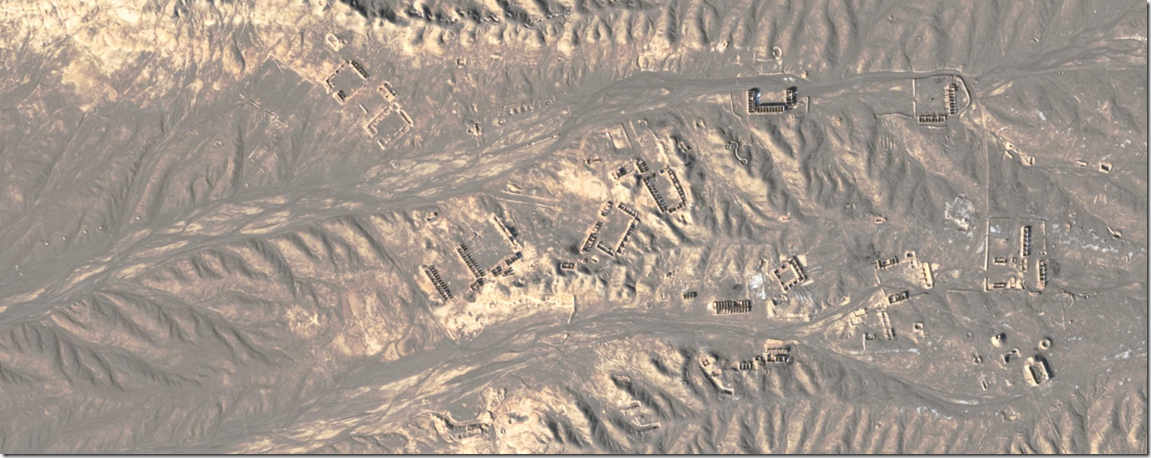

卫星地图上的路网、电网、通信网,三网通向核试验场区,可见当年的工程兵有多辛苦

卫星地图:电网采用钢架,通信网采用十字架,有的是单独一根,有时候会分开两根分流

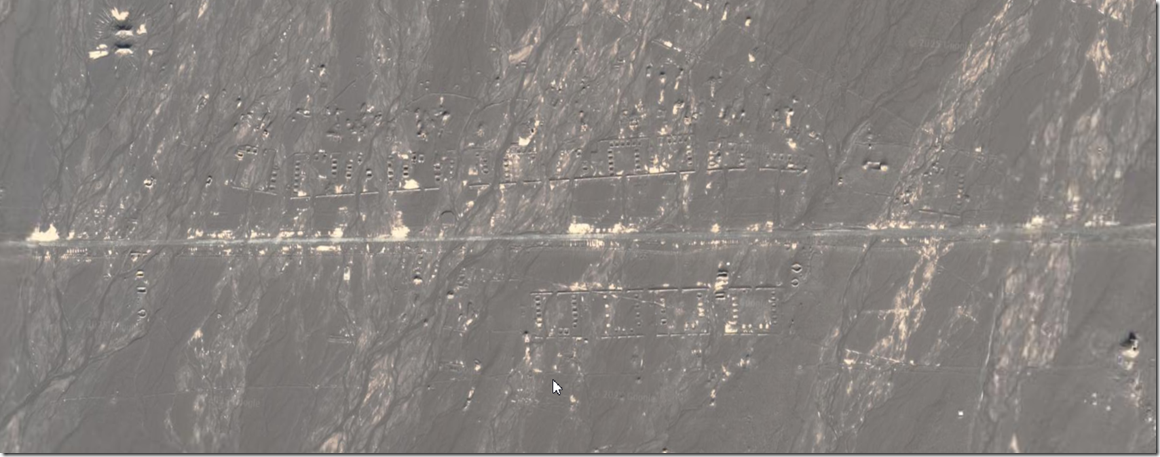

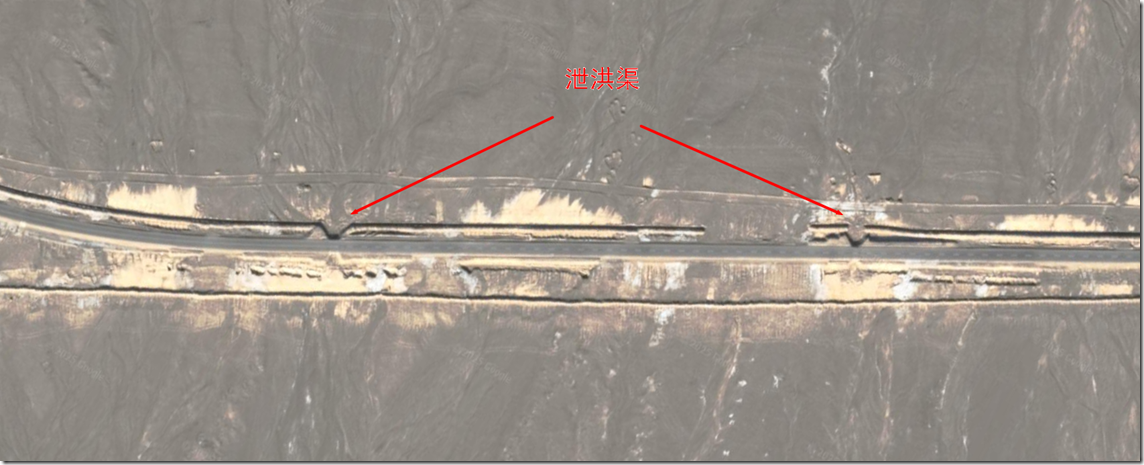

场区公路的泄洪渠,在戈壁滩上,本来是缺水的,但是山上的雪水在春夏就会融化,冲刷路基早晨断路。上图间隔仅360米

这是一条场区的公路,多处被冲毁,即便修建了第二条公路,虽然加固修建,看上去还是被冲毁,不知道是否废弃

进入所谓的“内场”,沿着公路有10个大队的遗迹,这些就是当年活跃在场区的各支保障队伍

场区,可以途径东风村遗迹,这个遗迹并不是老百姓的聚集地,我理解,这是供前辈们长期居住的场所

途径场区的跃进庄遗迹,这个庄子的规模更大,也许这就是庄子和村子的区别

场区,可以看到通信团遗迹:大约有150-200人常驻的规模,毕竟要负责这么大地区的通信,绝对是超级复杂的工程

卫星地图上的主控站,这里已经重新修建为大型设施。距离靶心西17公里,有一座720大型地下工事,这里是第一次核试验的主控站,东南方有一座小石屋,这里是第一次核试验的总指挥部。

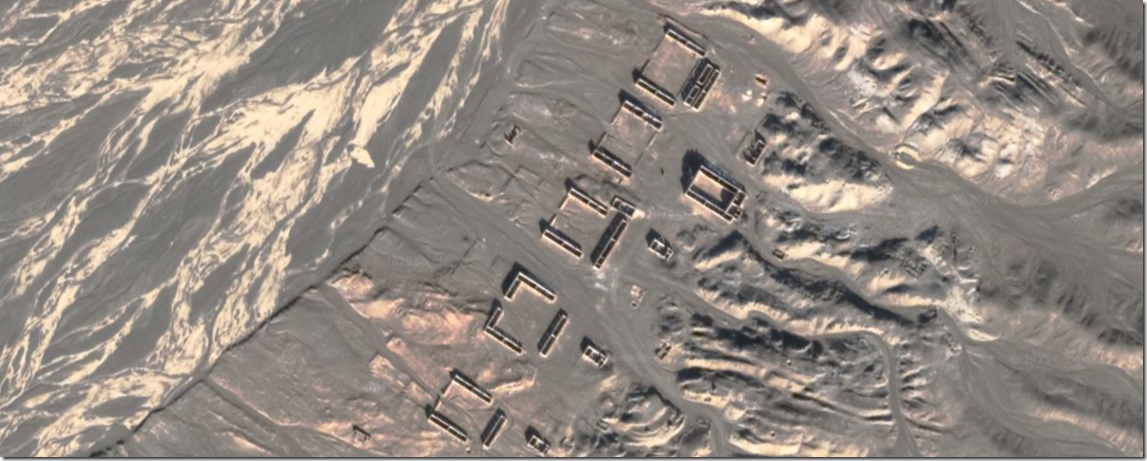

场区兵营遗迹:可能是当年在场区施工的工程兵的宿舍区遗迹,很多不是房子,而是地洞,一段艰辛的历史!

从历史照片中,可以看到核试场区营区的样子(来源:工程兵建筑第124团:杨剑、陈怀文、红柳恋 纪念文章)

核试场区图(来源:工程兵建筑第124团:杨剑、陈怀文、红柳恋 纪念文章)

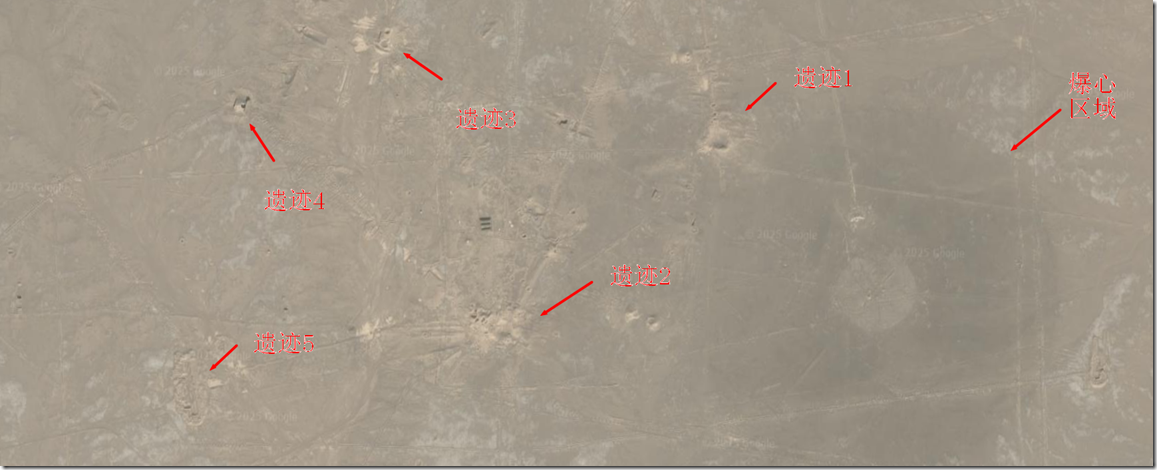

接下来就要到达爆心,核试验场有许多爆心,地爆爆心、空爆爆心、地下平洞核试验爆心、地下竖井核试验爆心等等。每一个爆心都是一片废墟。地图上可以看到空爆和地爆两处爆心。

卫星地图:空爆爆心,直径约320米,距离塔爆爆心大约9公里左右。可以看到地面有一些坑,可能都是试验造成的

卫星地图上的地爆爆心,直径约480米,周围有5处爆炸遗迹,不知道是不是竖井方式。纪念碑虽小,也依稀可见

爆心是首次核爆的标记。经过决策,首先采用了塔爆。我摘录一些前辈们的文字放到下面。虽然看上去一座铁塔没有什么了不起的,但这不是一座普通的铁塔,他承载了中国核武器的第一个里程碑!

铁塔由工程兵国防工程设计院设计,无缝钢管由鞍山钢铁公司专门生产,塔架由建筑工程部华北金属结构厂制造,装原子弹的吊篮和专用起重机由北京起重机器厂制造。塔架任务下达到北京东郊的华北金属结构厂后,整个工厂戒备森严,车间只准进不准出,连一日三餐都由食堂大师傅送到现场。承担建造铁塔任务的钢结构车间上百名工人师傅,更是感到了一种临战的紧张和肃穆。他们中的大多数来自1955年从解放战争战场集体转业的一个营的解放军官兵。

试验基地的主体工程包括铁塔和指挥、控制、量测等建设项目,技术复杂,质量要求高。铁塔基础是四个锥体形整体式钢筋混凝土结构,由124团构筑,铁塔的安装由工程兵技术总队负责。效应工程、控制站、测试站、道路等工程的建设由103团、109团、123团、124团、通信安装营、南疆工程处等单位协同完成。

1964年2月,八台大型平板拖车将铁塔构件运抵爆心位置。2月21日,铁塔开始吊装,负责铁塔安装的是工程兵特种工程技术总队,他们组成了一个160人的铁塔安装队,在中央广播事业局、兰州化学工业公司建筑公司的配合下,开始了艰巨的铁塔安装任务。

1964年春,美国侦察机对中国西北进行多次侦察飞行,并在罗布泊高空拍摄多张核设施图片,猜测罗布泊为中国核试验基地。察觉到美国高空侦察,铁塔建造临时停工,直到一两个月后,罗布泊上空的危机解除,铁塔才继续施工。

1964年6月26日,经过68个日夜的工作,铁塔安装完成,巍然耸立在一望无际的罗布泊戈壁上。这座铁塔当时创造了一项中国之最——中国几千年来最高的塔式建筑,当时我国最高的广州对外广播发射塔高度是90米,在铁塔面前只能屈居第二。

网图:1964年10月4日,第一颗原子弹核部件用直升飞机运至铁塔下,注意顶端的方盒子,这是存放原子弹的地方。中央专委决定采用静态试验,将核装置放在102米高的铁塔上引爆,铁塔是无缝钢管结构的自立式塔架,有8467个构件,包括起吊、空调、电气三个设备系统。因此铁塔成为一个关键建设项目

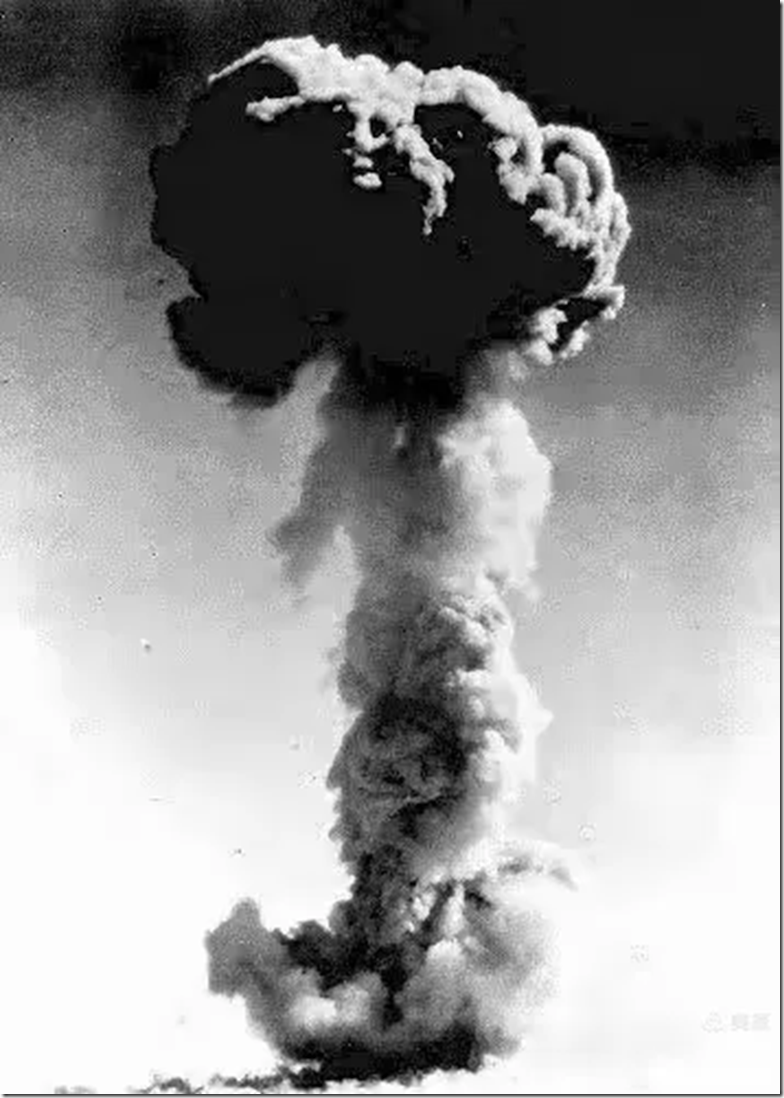

1964年10月16日,北京时间下午2点59分40秒,在新疆罗布泊的核试验基地,主操作员韩云梯按下了牵动人心的按钮。一个巨大的太阳般的火球腾空而起,随后,火球与地面冲起的尘柱连成一体,形成极为壮观的蘑菇云。

1969年9月23日00∶15时,在新疆末哈尔山隧道,2万吨当量地下核试验炸响。效应试验项目有直接冲击的传播规律、坑道工事的抗力与抗震性能、武器装备的破坏规律、动物损伤、通信器材的破坏和对通信的影响及材料合成等。从1964年至1996年,在罗布泊和辛格尔地区共进行了45次核试验,为了和平阳光下的人们永远洋溢着幸福的笑脸,无数的科学家和士兵战友们把青春献给了大漠戈壁,把汗水献给了国防事业!祖国的核盾牌上始终凝聚着他们的奉献和牺牲。

300公里的道路就这么指向了中国核试验基地的核心:爆心。这条路将千万核工业工作者的力量汇聚到这里,最后点燃了原子弹、原子弹小型化、氢弹、氢弹小型化、中子弹等中国核武器,为中国撑起了一把坚实的核保护伞!

科研人员在中国第一颗原子弹爆炸成功后的欢呼

在卫星地图上,这条路是非常细小,却蜿蜒不息!笔直穿过茫茫的戈壁滩,遇到山,则从间沿着河道穿过。这条路被冲毁,我小时候就遇到过此类公路。这条路据说有300公里,但是这可不是高速路,开上3个小时能到地方就很不错了。在卫星地图上,已经有人做了一些标注,可以到有第五道班之类的关口,也有干草泉、向阳泉之类兵站、隘口。沿着公路,还能看到输电线和电话线,其中输电线看上去是金属塔架,电话线反而像是水泥电线杆或者木杆子。到达场区附近后,仔细观察,可以看到分成2个部分,大约距离20-30公里,毕竟这是核试验基地,必须要保持一定的隔离。在卫星地图上,人员居住的房舍遗迹依然可见,但是所有顶棚都没有了。从前的战友们在地图上留下了标注,可以看到跃进村、胜利村、红旗川、卫东庄、红卫庄、望云坡等充满时代特点,能让人感受到火一般激情的名字!

卫星地图:卫东庄,【身在戈壁干革命,志在全球一片红】的标语,现在看到依然是那么豪气冲天,充满干劲!

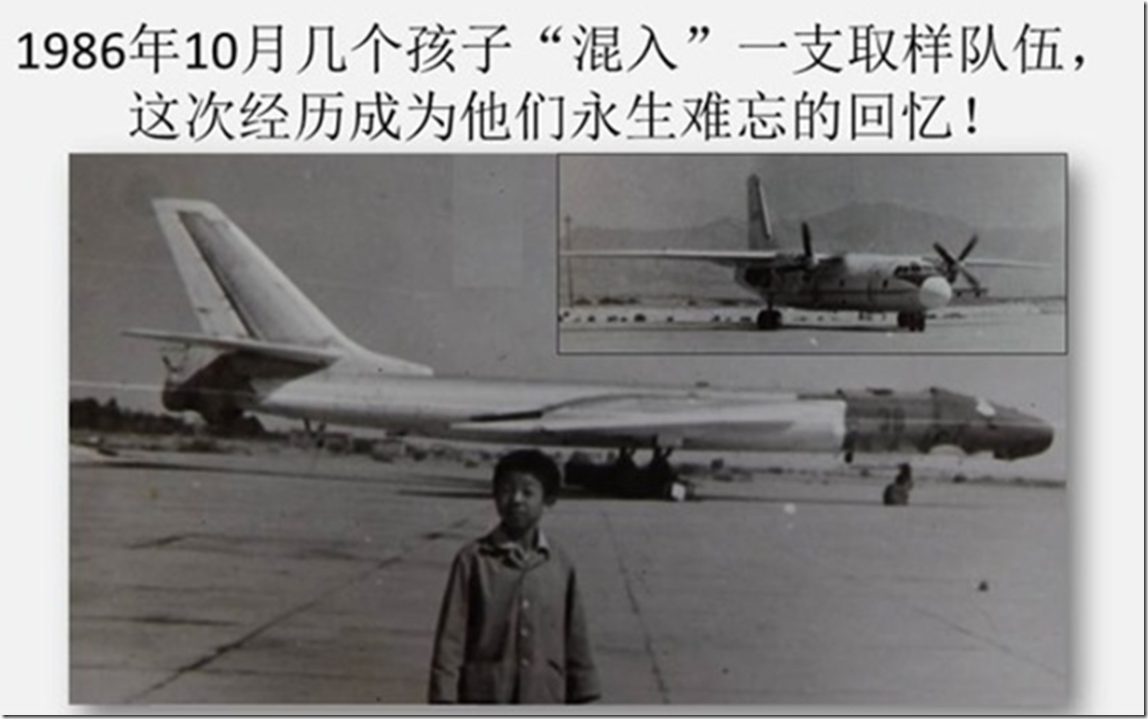

爆炸结束并不代表结束,还要通过精确的分析出来爆炸物的成分,才能知道核爆炸是不是真的核爆炸!一般是通过飞机中转运输。在距离爆心约70公里的地方,还有一个机场,这就是著名的开屏机场,但是这个机场目前已经荒废了,猜想当年的样品就是从核试验场首先用车送到开屏机场,然后在开屏机场用飞机送到马兰机场,再由汽车转送到红山做理化分析。小时候曾今混进一个取样队到马兰机场亲历了一次取样,这辈子是忘不了啦

开屏机场,附近有很多小型建筑,左侧有两处是宿舍楼,大约有36个房间,右侧是停机位,大约12个停机位

马兰机场,这个是已经扩建的机场,以前只有一条跑道,我小时候去过一次,终身难忘

这就是小时候跑到马兰机场去凑热闹拍下的照片。机场卫兵看到是小孩,也就没管我们。我和老同学杨海帆抓紧拍照几张。不料竟成永恒!

但是这还不是最快捷的,也可以有直升机直接从场区运过来,直五的航程是520公里,活塞式发动机使用汽油就可以,只要这边可以加油,就没问题。我还记得小时候也见到过一架绿皮的直五降落在分析实验室附近的公路上,不知道是不是与核试验有关系。

中国直五型运输直升机,这种飞机在上世纪90年代中美关系缓和前,是中国最常见的直升机。

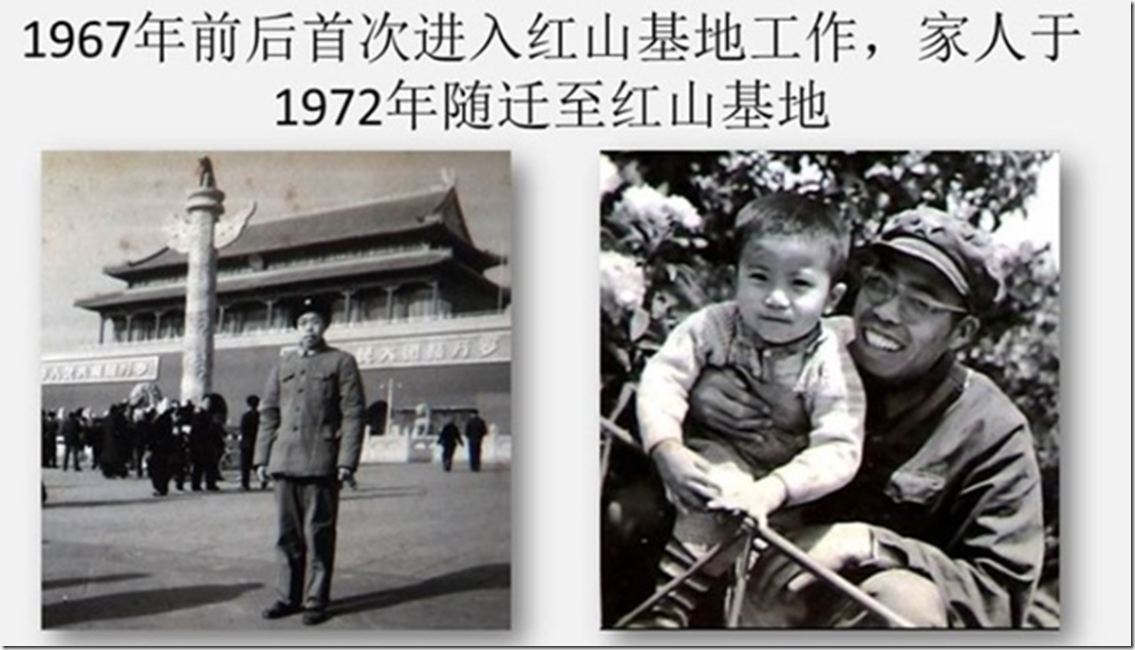

我父亲经历了1967年之后的所有核试验的化学分析,遇到紧急任务,通宵都在单位住!

和为父亲写的PPT一样,用《核弹本纪》中的一句话来结束这篇文章。

后记:

这次阅读了不少前辈们的文章,里面有一些珍贵的照片,分享一些在下面。

中央慰问团文艺小分队到场区慰问演出后合影,可以看到陈佩斯、姜昆、冯巩等几位(来源:工程兵建筑第124团:杨剑、陈怀文、红柳恋 纪念文章)

8区竖井爆心标志(来源:工程兵建筑第124团:杨剑、陈怀文、红柳恋 纪念文章)

爆心标志(来源:工程兵建筑第124团:杨剑、陈怀文、红柳恋 纪念文章)

最后一次核爆标志(来源:工程兵建筑第124团:杨剑、陈怀文、红柳恋 纪念文章)

第一颗原子弹爆炸后的铁塔残骸,看起来铁塔的质量不错,原子弹威力也不如想象的那么大,并未全部烧熔。

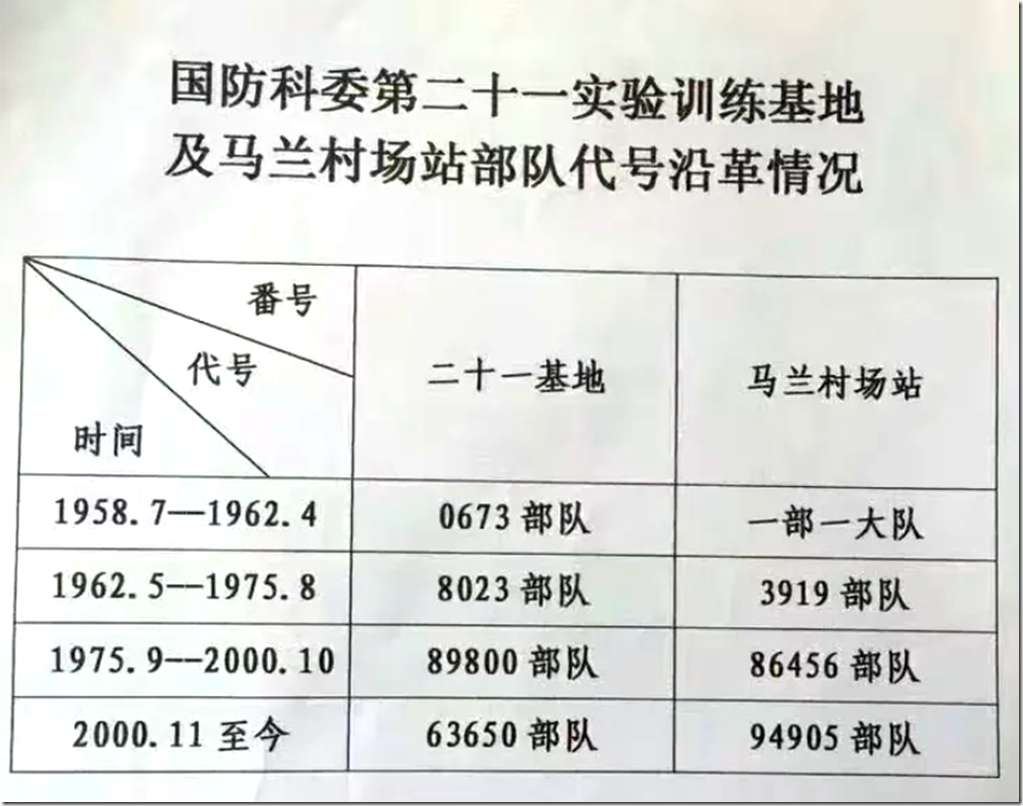

国防科工委21基地部队代号(来源:工程兵建筑第124团:杨剑、陈怀文、红柳恋 纪念文章)

相关信息:

https://www.meipian.cn/c/4915055

https://www.meipian.cn/1cokduaq

https://www.meipian.cn/3c0nqod3

https://www.meipian.cn/3a1hnkfh